2025年4月,2024版“心理健康蓝皮书”《中国国民心理健康发展报告(2023~2024)》正式发布。本书由中国科学院心理研究所科研团队完成,分为总报告、分报告与专题报告三个部分。

作为本书的总报告,《2024年国民心理健康状况、影响因素与服务状况》(以下简称《总报告》)由心理所国民心理健康评估发展中心陈祉妍教授率团队撰写完成。《总报告》对2024年国民心理健康现状与趋势等进行了调查与分析, 进一步提出了维护和促进国民心理健康水平的对策和建议。

2024年国民心理健康状况调查共采集包括青少年和成年人在内的总样本逾17万份,《总报告》抽取具有代表性的成年人样本6871份,核心样本的人口学变量特征为:男性占43.5%,女性占56.5%;年龄范围18到61岁,平均值39.9岁,标准差11.1岁;东部地区占46.1%,中部地区占13.7%,西部地区占40.1%;城镇户口占58.1%,农村户口占41.9%。除核心监测工具《中国心理健康量表(简版)》和《流调中心抑郁量表(简版)》以外,调查同时还使用了《广泛性焦虑障碍量表(简版)》《生活方式问卷》《心理咨询服务问卷》等工具,并结合自评健康、生活方式(运动频率、日均步数、网络购物等)及社会支持(婚姻状态、家庭关系)等多维度指标,构建了综合分析框架。

一、2024年国民心理健康情况

1. 心理健康风险:年龄、性别与地域差异显著

调查显示,心理健康问题呈现鲜明的年龄与性别分层。

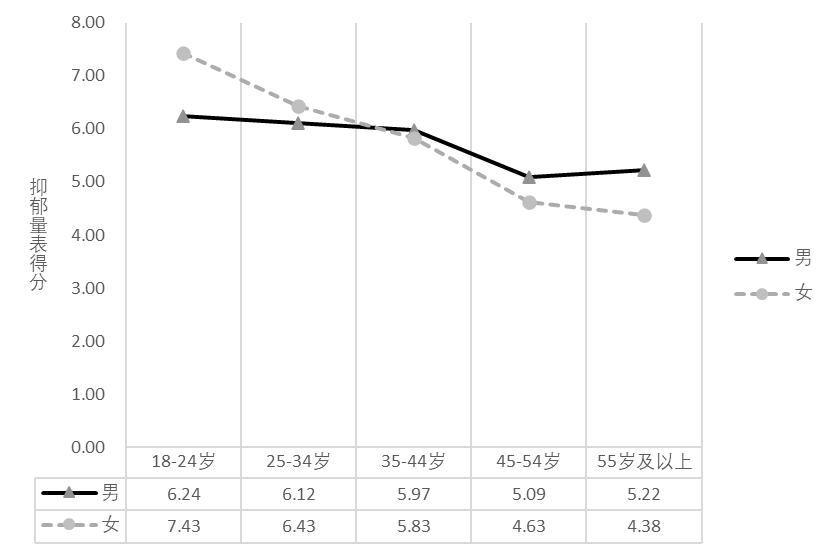

抑郁水平在18-24岁青年群体中达到峰值,随年龄增长呈显著下降趋势,但女性降幅(54%)远高于男性(25%)。这一现象可能与社会角色期待相关:青年女性面临职业发展、婚育压力等多重挑战,而中老年女性因家庭角色稳固或社会支持增强,心理韧性提升。

焦虑水平同样呈现“女性高于男性”“城市户籍高于农村户籍”的特征,城市人群的快节奏生活、高竞争环境与信息过载或是潜在诱因。值得注意的是,6.5%的成年人存在3个及以上持续抑郁症状(如情绪低落、睡眠障碍超过5天/周),此类群体亟需干预。

抑郁水平和焦虑水平分别反映抑郁量表和焦虑量表得分均值,并非临床评估诊断的抑郁症、焦虑症。

图1. 不同性别在各年龄组的抑郁平均水平

2. 自评健康:主观认知与客观指标的关联

尽管84%的女性和87%的男性自评心理健康“较好或非常好”,但这一乐观倾向与客观指标存在微妙差异。心理健康问题自评普遍高于身体健康问题自评约8个百分点,可能反映公众对“心理健康”概念的认知偏差——将短期情绪波动等同于心理疾病,或低估身体亚健康的负面影响。

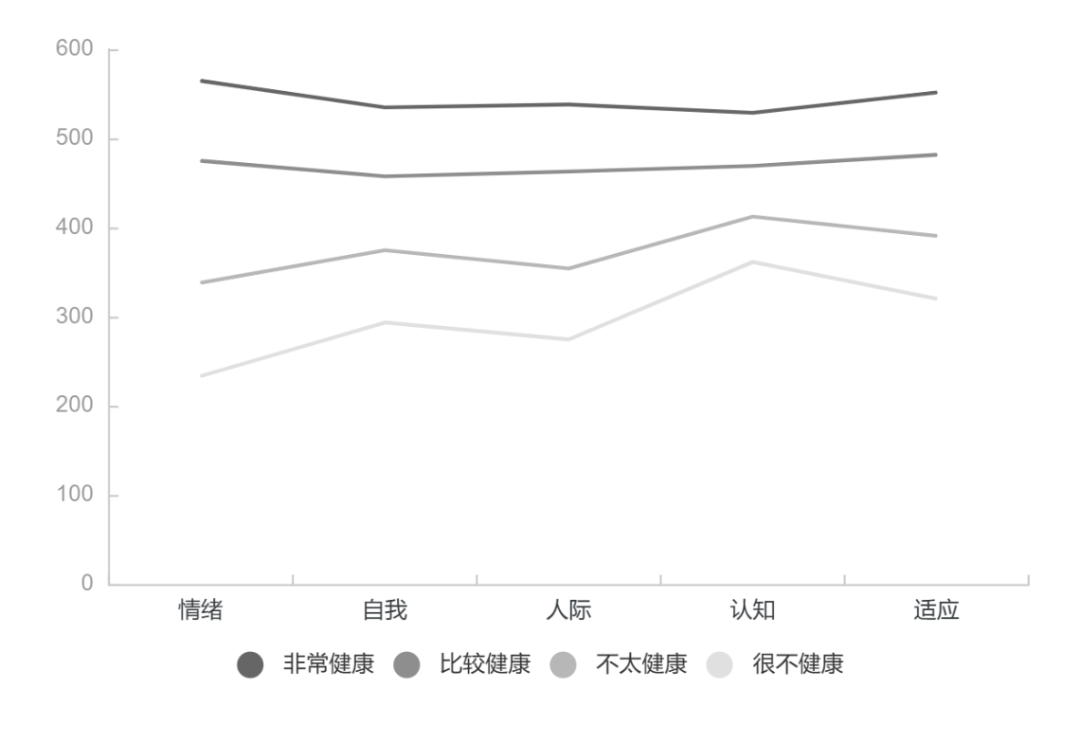

然而,高风险群体的自评结果具有重要预警价值:在自评“很不健康”的个体中,70%以上存在抑郁或焦虑高风险,且多维心理健康指数(如情绪体验、认知效能)显著低于常模。

进一步分析发现,情绪体验维度的评分差异最大,例如自评“很不健康”群体的情绪指数仅为320分(常模500分),提示情绪调节能力是心理健康的核心短板。

图2. 不同自评心理健康水平上的多维心理健康指数

二、国民心理健康状况的影响因素

在心理健康的影响因素方面,社会支持与生活方式发挥了突出作用。

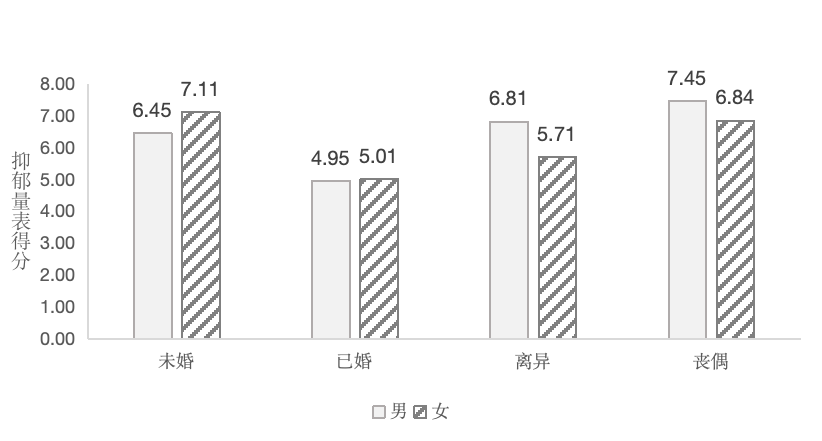

除以往《心理健康蓝皮书》关注的总体社会支持水平以外,婚姻状态对心理健康的影响尤为显著。已婚人群抑郁水平最低,未婚、离异或丧偶群体的风险逐级上升。

图3. 不同婚姻状态下成年男女的抑郁水平对比

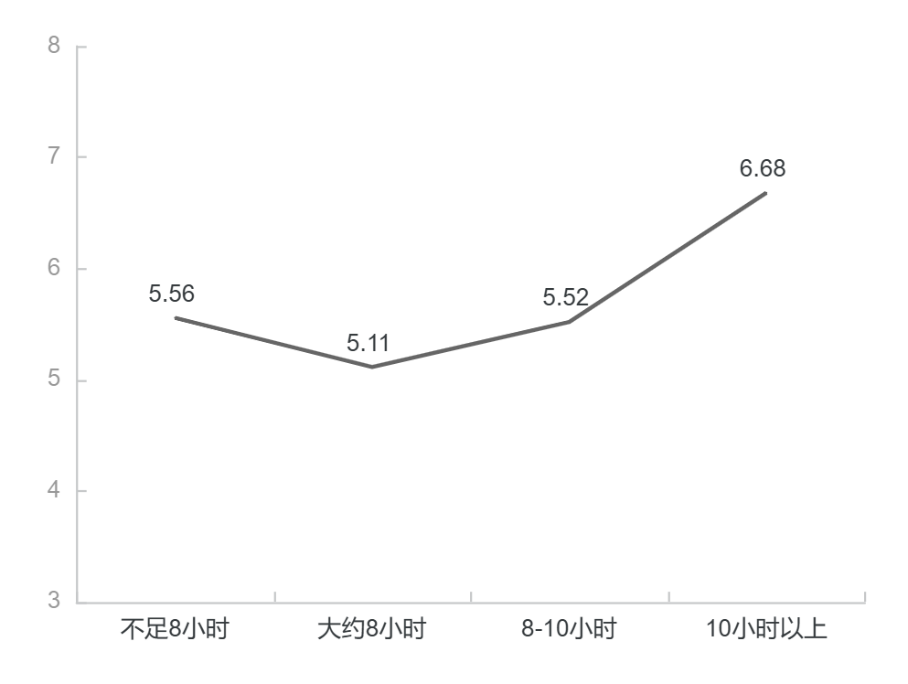

超长工作时间(日均超10小时)群体的抑郁水平较其他组别升高23%,印证了“过劳”对心理健康的侵蚀效应。

图4. 不同工作时长下的抑郁水平对比

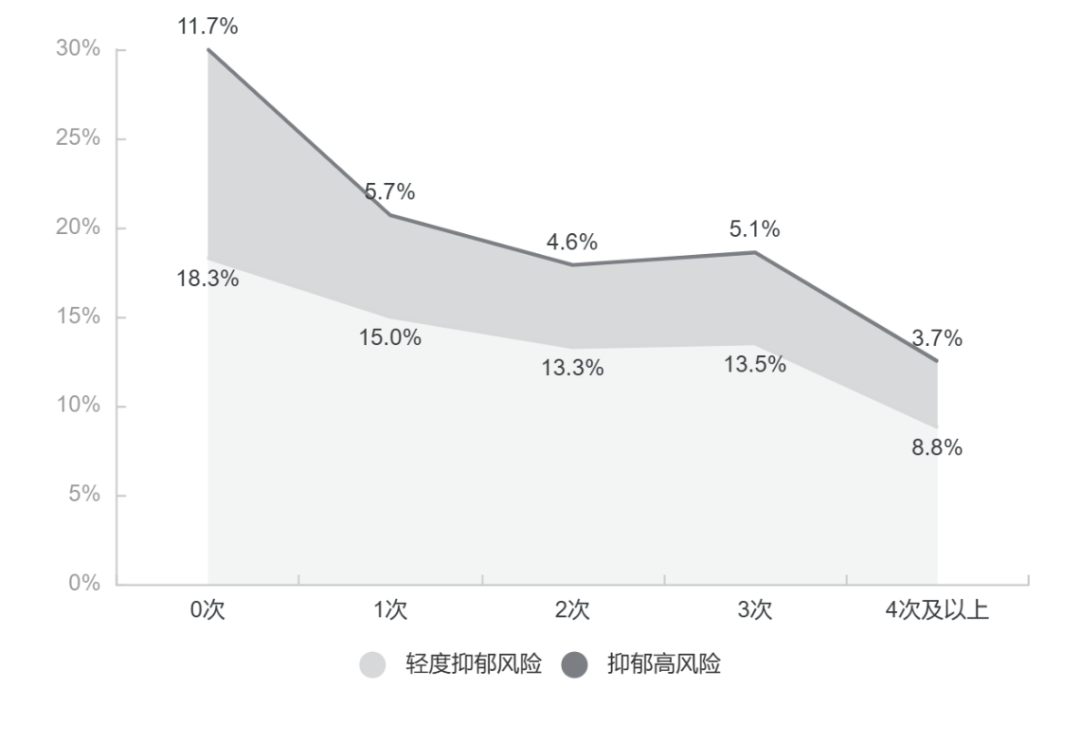

健康生活方式则是重要的保护性因素。随着每周平均运动频率的提高,无论是轻度抑郁风险,还是抑郁高风险的比例都在逐级下降。每周运动≥4次的群体抑郁高风险比例降低为不运动组的三分之一。

图5. 不同运动频率下的抑郁风险对比

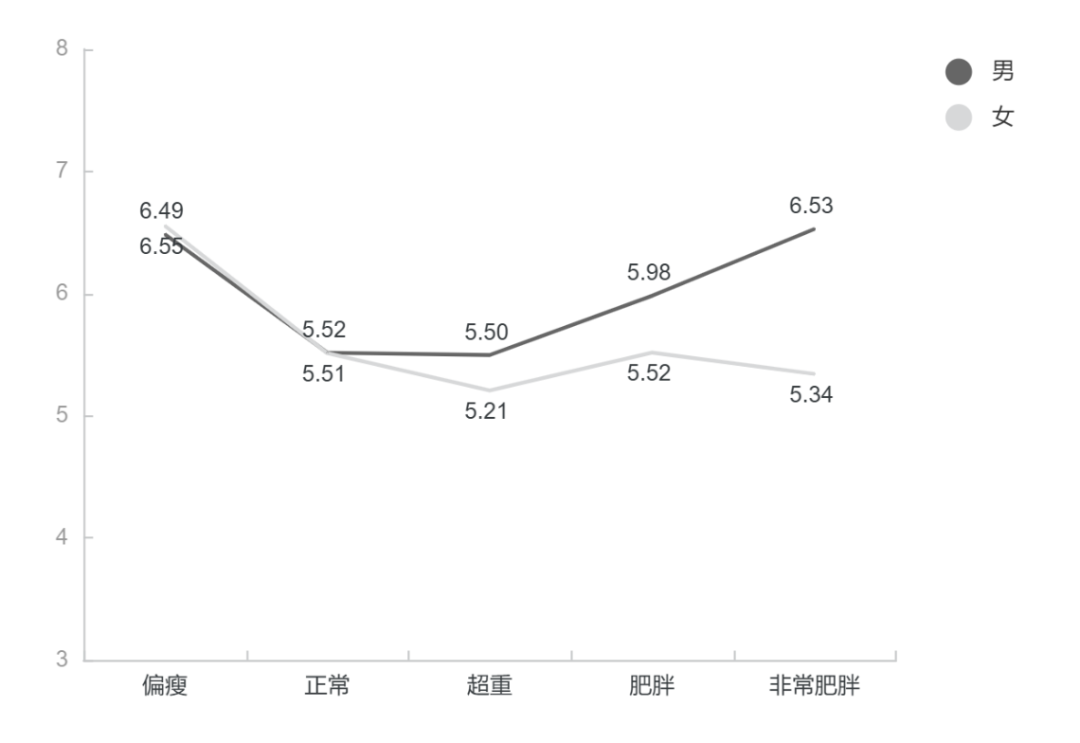

研究同时发现,体质指数(BMI)与心理健康呈“U型曲线”——BMI正常或超重成年人群心理健康状态最佳,而低体重(BMI<18.5)与肥胖(BMI≥28)群体抑郁风险较高。

图6. 不同体质指数成年男女的抑郁水平对比

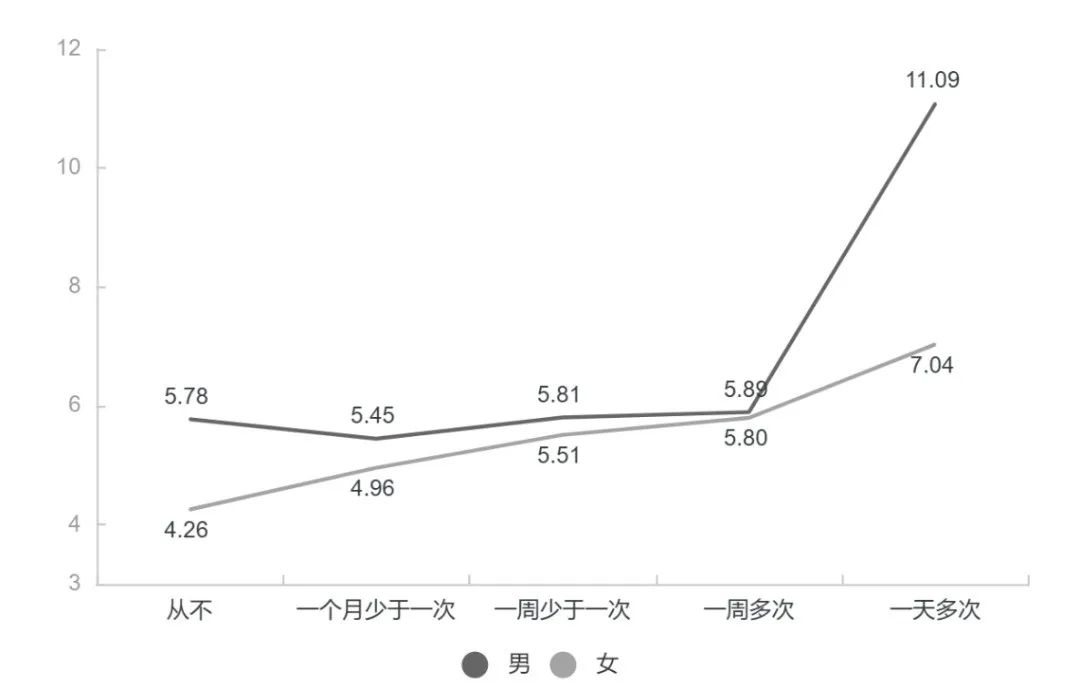

有趣的是,网络购物频率与心理健康的关系存在性别差异。男性最常见的网络购物频率是“一个月少于一次”,女性最常见的则是“一周多次”,显然虽然都参与网络购物,但是使用频率上存在着显著的性别差异。对于不同网购频率下抑郁水平的检验发现差异显著(F=7.496,P<0.01)。具体来说,两性都呈现出网购频率与抑郁水平正相关,但差异在于,男性主要是极少数网购“一天多次”的人抑郁水平显著高于其他更低频率者;而女性则是购物频率从低到高,抑郁水平也逐级升高。

图7. 不同网络购物频率下成年男女的抑郁水平对比

三、国民心理健康服务状况

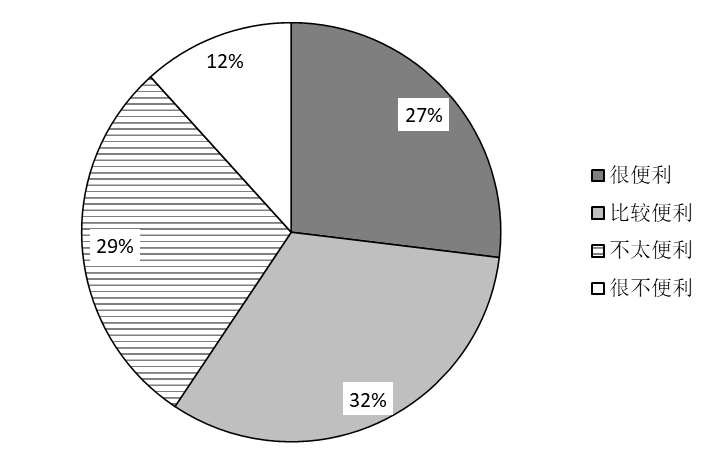

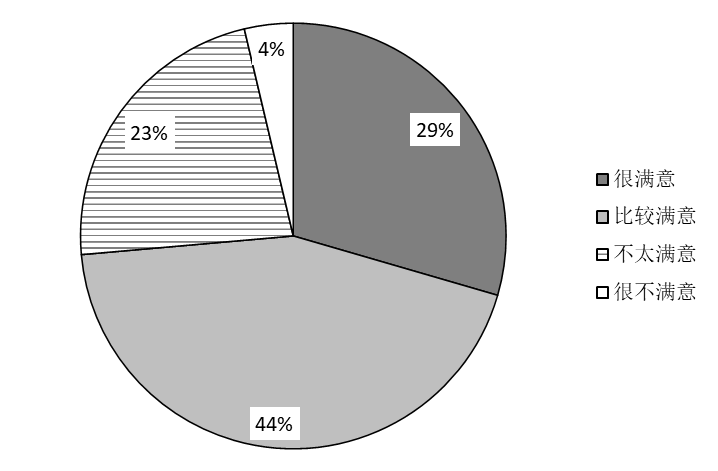

本次调查以心理咨询服务为代表调查心理健康服务的便利性和满意度。调查发现,对于心理咨询感到“很便利”和“比较便利”的人数总计占59%,与2022年调研的55%非常相似,略微增高。同时,针对使用过心理咨询的调查对象询问其对于心理咨询服务的满意度,发现选择“很满意”和“比较满意”的人数总计占73%,接近2022年的78%,而略微偏低。总的来说,本次调查中心理健康服务的便利性和满意度与2022年接近。

图8. 对于心理咨询服务的便利度感知

图9. 对于心理咨询服务的满意度评价

与此同时,心理健康知识普及率低下成为突出短板。在2023-2024年期间的多次心理健康素养调查中发现,心理健康素养的3个子问卷中,心理健康知识水平的达标率均最低。多数居民对一些日常生活紧密关联的重要知识点还不掌握。例如,题目“要培养孩子的自信心,应当经常表扬孩子聪明”的正确率最低,仅有6.9%。正确率最低的题目主要聚焦在子女养育、情绪调节、睡眠、心理疾病的识别与治疗等方面。这些内容既是心理健康素养的薄弱因素,也是心理健康科普的重要领域。

四、对策与建议

为了全面提升国民心理健康水平,建议通过多方面的努力,构建一个更加健康和谐的社会环境:

1. 培育健康生活方式

通过公共教育、社区活动和企业政策推广健康饮食、规律运动和适度上网,预防心理问题并增强心理韧性。

2. 提升全民心理健康素养

普及心理健康知识,重点提升媒体、教育及医疗工作者的素养,构建分级教育体系并推广在线咨询服务。

3. 促进婚姻家庭的和谐

实施家庭友好政策,推动工作场所灵活制度,加强社区支持与婚恋教育,增强家庭稳定性。

4. 健康工作,减少过度时长的工作

推行弹性工作制度,加强企业压力管理,关注超时工作人员并提供心理支持。

5. 提升心理咨询服务的便利性和满意度

规范心理咨询行业,加强专业培训,发展在线平台和单位内部服务,提升服务可及性和质量。

6. 加强心理健康服务体系建设

整合多系统资源,构建线上线下融合的全周期心理健康服务体系,加强基层治理联动。